Después de varios años viajando sola y descubriendo lugares con gente puntual, me atreví a viajar con una agencia que organizaba viajes en grupo para personas de la misma edad. (Spoiler: no era un viaje para encontrar pareja).

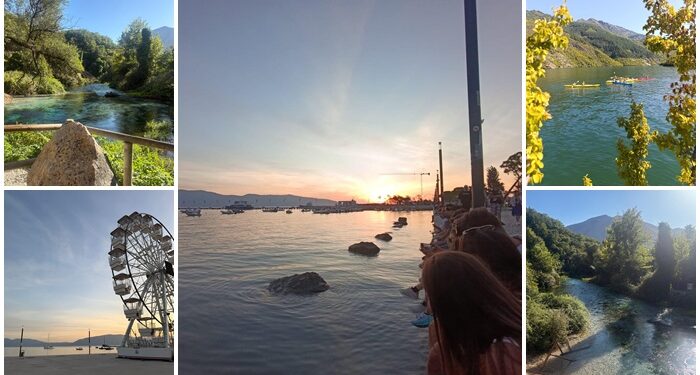

La verdad es que no me había preparado mucho el viaje; ni siquiera reparé en llevar más de un bañador. Pero la belleza de las costas albanesas y la brutalidad de sus paisajes hicieron que un viaje con quince personas tan locas como yo se convirtiera en una adorable aventura.

Casualmente, todos, absolutamente todos, estábamos solteros y en un rango de edad similar. Ya pasada la treintena, la mayoría habíamos tenido relaciones largas de las cuales habíamos aprendido mucho, casi siempre a base de sufrimiento.

Me llamó poderosamente la atención la calidad humana de todos mis nuevos amigos de viaje y, sin lugar a equivocarme, podía ver que todos buscaban el amor sin ser capaces de encontrarlo.

Formamos parte de una generación sobradamente preparada en lo intelectual, llena de comodidades, cosmopolita, autónoma… pero que parece tener dificultades para lograr una conexión emocional profunda con los demás. ¿Será que las altas expectativas que nos crearon las generaciones previas en cuanto al trabajo y el éxito financiero nos están haciendo fracasar en un sentimiento tan humano y etéreo como el amor?

A veces pienso que ese viaje fue una metáfora generacional: personas brillantes, sensibles, divertidas y llenas de historias que contar, pero que aún no habían encontrado un lugar donde sentirse en calma. Quizá porque la calma no está fuera, sino en la forma en que aprendemos a habitarnos a nosotros mismos. Albania solo nos dio el escenario; el resto lo pusimos nosotros.

Haber crecido en los 90, rodeados de comodidades y en familias cada vez más pequeñas, nos convirtió en seres individualistas, con ganas de experimentar y ver mundo. Sin embargo, parece que no somos capaces de conocernos lo suficiente como para elegir a un compañero para el viaje más importante: el de nuestras vidas.

También descubrimos que la soledad millennial no siempre es ausencia de compañía, sino ausencia de un espacio emocional seguro donde podamos mostrarnos vulnerables sin miedo al juicio. En aquel grupo improvisado, sin máscaras ni expectativas, nos permitimos ser exactamente lo que éramos: seres humanos buscando conexión, aunque fuera por unos días.

Y lo más curioso es que ninguno volvió igual. No porque encontráramos el amor romántico, sino porque encontramos algo mucho más valioso: la certeza de que no estamos tan rotos como pensábamos. A veces solo necesitamos un viaje, un grupo de desconocidos y un paisaje impresionante para recordar que seguimos siendo capaces de abrir el corazón, aunque sea despacito, aunque aún duela un poco.

Afortunadamente, todos encontramos en ese viaje el trocito de comprensión que nos faltaba y, tras la última cena en Tirana, regresamos a casa más fuertes y con más seguridad en la persona que somos.